025

令和7年度地域交流講座(報告)

活動報告|2025年9月25日|板垣優河

宮本常一記念館では平成24年度に「地域交流員」(以下、交流員)という制度を設け、地域住民による自発的な地域の学びを支援している。またその成果を「地域交流談話会」や当館の機関誌である『文化と交流』を通じて発表してもらっている。しかしながら、令和に入ってから交流員の募集が途絶え、長らく新規登録者がいない状態が続いていた。

そこで、令和7年9月14日に新たに交流員を募集するために、「地域交流講座」を開催することにした。事前予約制(定員15名)として町広報やホームページ等で周知したところ、13名の参加申込みがあり、当日は11名が参加、そのうち7名が交流員になった。これにより、現時点での登録者数は26名になる。地域別の内訳は、周防大島町内21名、山口市・周南市・柳井市・岩国市、それに岡山県が各1名である。

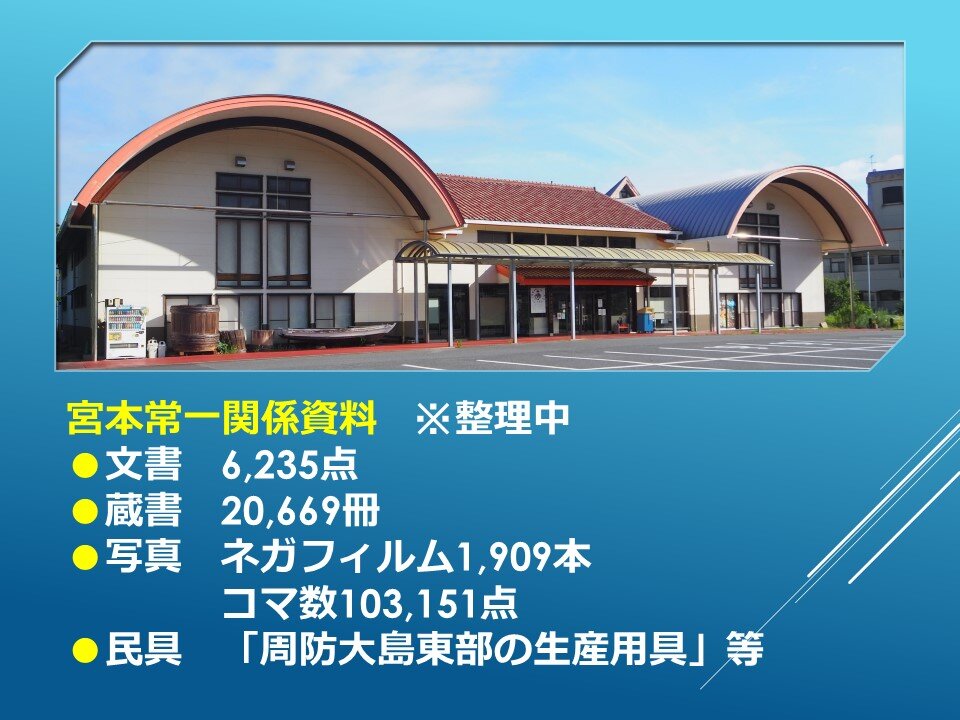

講座では、当館学芸員の板垣優河が地域交流員制度の趣旨と近年の活動事例を紹介した。また当館所蔵の「宮本常一関係資料」(文書・蔵書・写真・民具)の概要を説明し、それら資料を利用することでいかなる地域の学びが可能で、今後どのような展開があり得るのかを説明した。

交流員による活動は、主として当館の機能を通して地域文化の調査研究、及び教育普及に取り組むものとしている。当館所蔵の資料は地域に眠る記憶を呼びさまし、ふるさとの魅力の発見につながるものが少なくない。このうち宮本が全国各地で撮影した写真約10万点については、令和7年4月より「宮本常一データベース」によって公開し、インターネット上で自由に閲覧できるようにしている。さらに、交流員になれば当館の展示室を無料で観覧でき、オリジナルな実物資料へのアクセスも容易になる。

宮本が遺した資料は膨大で多岐にわたる。そのため、一人一人が自らで課題を設定し、その解決に向けて当館の資料にあたっていけば、何らかの発見が得られるものと思う。交流員には当館を利用しながら地域での調査研究を深め、ゆくゆくはその成果を発表してもらいたいと考えている。

【2025年10月5日追記】

本記事を掲載後、追加で交流員登録の申込みがあったので、以下のように文章を修正する。

事前予約制(定員15名)として町広報やホームページ等で周知したところ、13名の参加申込みがあり、当日は11名が参加、そのうち9名が交流員になった。これにより、現時点での登録者数は28名になる。地域別の内訳は、周防大島町内23名、山口市・周南市・柳井市・岩国市、それに岡山県が各1名である。