026

昭和14年中国地方調査ノート その24 山棲みの人びと③

資料紹介|2025年10月3日|板垣優河

中国山地の砂鉄産業

中国山地は砂鉄の一大産地であり、宮本が訪れた島根県田所村鱒渕(現邑南町)周辺でも明治36~37年頃までは砂鉄の精錬が行われていた。宮本は昭和14年の調査で当地域の砂鉄産業について詳細な聞取りをしている。

まず砂鉄掘りについては次のように聞いている。「シヤテツハ冬キフクギヨーデ、男ノシゴト。[/]シヤテツハ水ガナイトイケヌ。[/]水ノアルトコロヲ求メル。トナリノ谷カラ水ヲトルトキニハヨコテヲツクル。[/]一ツノタメイケヲコシラヘル。[/]ヤマヲホツテ、土ガカサナツタトキ、池カラ水ヲナガス。[/]ソノトキツチヲカモフ[カキマゼル]ト、山ノ土ハノコリ、下ヘクロイ土ガノコル。[/]コレガシヤテツデアル。之ヲカンナ(鉄穴)トイフ。[/]山ヲ下カラホツテユクト、ウツロニナル。ソシテ上ガオチテクル。[/]カンナニウタレテシンダコトアリ。[/]ソコデ、スナノナガレルヨウニ、テツガノコルヨーニシテ、下ノ方ヘナガシカケテ、スナモ何モナクナルト、シヤテツガノコル。[/]カンナハ人ノヤマデ金ヲ出シテ、ホルケンリヲ買ヒ、5、6人デクンデカンナカセギヲヤル。[/]ソレデシカモヤスイモノデアツタ。[/]カンナモノハ、大シテ神ヲマツラヌガ、カナイゴサン[金屋子サン]ヲ大切ニシタ。[/]カナイゴサンハ死ンダモノガスキトイフ」(板垣編2024:103-104)。

これによると、砂鉄掘りは男性の冬季副業として行われていたことが分かる。山を掘り崩し、その土塊の上に溜池の水を引き込んでかき混ぜると、砂は流れ、下に「カンナ」と称する砂鉄が残る。砂鉄を掘る者は「カナイゴサン」を祀ったが、これは危険な仕事であり、死人が出ることもあったという。

その後砂鉄はタタラバに運ばれるが、その運搬仕事もあった。宮本は次のように聞いている。「ユルギ[緩木]ニタタラガアツタ。イヅハ[出羽]カラシヤテツヲオクツタ。[/]シヤテツヲオフテユクノハ、ワカイモノヤオヤジガ多カツタ。[/]ダチンハ明治ニナツテ何銭何厘トイフテイドノモノ。[/]1カデ1銭アルカナイカデアツタ」(同前:104)。

タタラは資本がある者が行った。「タタラダンナハ、カネモチガヤルノガフツーダガ、アキナイハダノ人ガカカツテヤルコトモアツタ。[/]ザイサンヲコシラヘル人モアルガ、ナクシタ人モアル。[/]ワタシガシツテカラノタタラカセギハ、ミナシツパイ」という(同前:104)。

タタラバには、「ムラゲ」と称する現場の指揮者のほかに、ヤマハイと称して炭焼きの世話をしたり砂鉄を受け取ったりする者、フイゴを踏む者、ミソスリと称して会計やまかないをする者、テマと称して補助的な作業に従う者、さらには炭焼きなどがいた(同前:102-103)。

タタラバでは「ズク」と呼んでいる銑鉄をつくる作業を行う。宮本は次のように聞いている。「サイシヨ(秋ハジメル)ハジメルトキニハ、フイゴヲオク。タクサン木ヲキツテ、三チウヤ火ヲタイテ、タタラノトコヲアタタメル。[/]次ニ土ヲモツテキテ、タカクシテ、カマヲツクル。[/]ソノ上大キナコヤガタテテアル。[/]少シタカクシテ、フムトコロヲコシラヘ、大スミヲカマデタク。[/]シヤテツヲタヘズカマニナゲコム。タヘズ風ヲオクル。[/]シヤテツガトケテカタマル。三昼夜吹キヌキニ吹ク。[/]コレヲコヤノ外ノ池ヘヒキ出シテ、池ノ中ヘホーリコム。[/]スルトクダケテ小サイカタマリニナル。[/]カナイゴサン[金屋子サン]ノキゲンガワルイト、シヤテツガ一カタマリニナル。[/]スルトタタラチヨーシガワルク、カナイゴサンノマツリヲシナケレバナラヌ」(同前:104-105)。

砂鉄精錬は秋から冬にかけて行われた。調査ノートにはタタラバの簡単な平面図も描かれている(写真1)。まず土で構築したカマに砂鉄を入れ、フイゴで送風し、三昼夜吹き続けると砂鉄が熔解する。それを小屋の外にある池へ、溝を伝って流し出す。池の中で砂鉄は急速に冷えて破砕し、小さな塊になる。これが「ズク」という銑鉄である。時にこれが大きな塊になることもあるが、そうなると失敗で、これを「カナイゴサンノキゲンガワルイ」とみなした。

このズク(銑鉄)を今度は「ワリテツ」と称する鋼鉄にする。それを行うのが「ワリテツカジヤ」である。調査ノートには「大草ニアリ。ココニズクヲハコビ、更ニフイテ、テツヲツクル。[/]ワリテツハ長3尺、アツミ3、4分、ハバ一寸クライノモノデ、ズクヲヤイテシアゲル。[/]之デテツモノヲセイゾースル」と書かれている(同前:105)。

このワリテツを素材にして様々な鉄製品が作られた。出羽の町から売りに出されるものは「イヅハハガネ」と呼ばれ、付近にはそれを鍛える刀工もいた。「淀原ニ、イヅハマサムネトイフ刀工ガイタ。[/]タドコロ小河内ニ池アリ。ソノ池ノ水ガ刀ヲキタヘルニヨイ。[/]ソコデカタナカジガ出来タ」という(同前:103)。なお、木地屋がロクロを回して椀木地などを製作する際、使用する刃物は鋭利で刃こぼれしないものが求められた。砂鉄から精錬された鉄刃物はそうした条件を備えていたという(宮本1964:81)。

このように、田所村では砂鉄の採取と精錬に携わる者が多かったが、彼らの多くは地元の農家で、冬季の副業としてこれに従っていた。しかし、なかには砂鉄産業を専門にしていた者もいたのではないかと宮本は考えていた。『中国山地民俗採訪録』では、「この地方に旧家であるとか金持であるとか言われる家の多くが、谷奥の家の二、三軒しかないような所に多いのは、もとタタラダンナであったものかと思われる。すなわち百姓で生計をたてた人々ではなかったのである」と述べている(宮本1976:46)。この点については次回の記事で改めて検討する。

周防大島の砂鉄掘り・タタラ

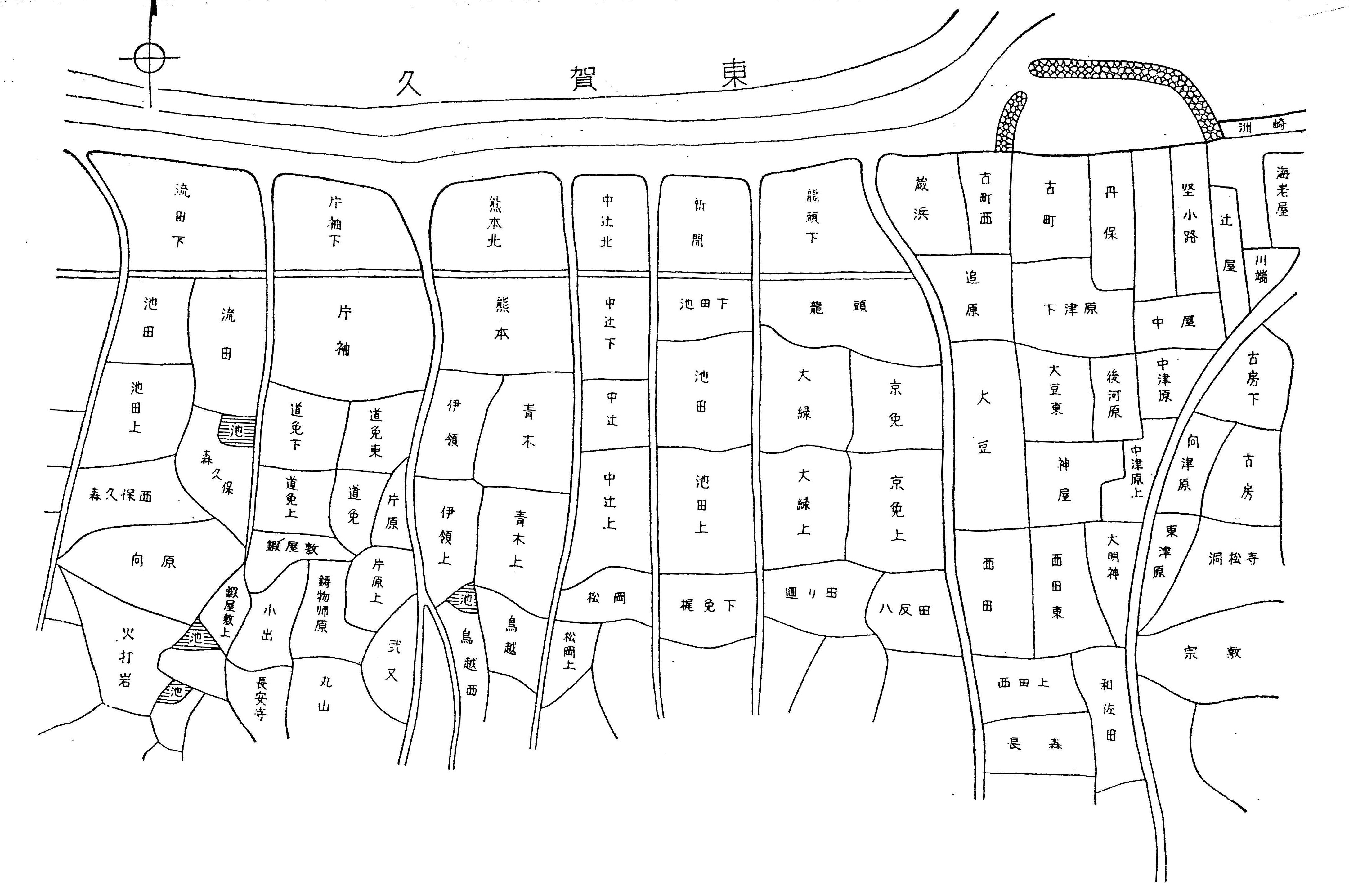

周防大島久賀の海岸平野には、「鋳物師原」や「鍛冶屋敷」、また「流田」といった地名がある(図1)。これらは条里制の遺構と目される一丁四方を単位とした坪割に分布しており、荘園化し、名田が発達する以前から田が作られていたところと思われる(宮本1965:166)。宮本はこれら地名に対して次のような推測をしている。「昔(中世)、このあたりで砂鉄をとって精錬していたのではないかと思う。地形から見ても山を切りくずしていったような形跡もあり、土質も花崗岩である。上流から水を引いて、鉄のまじった砂を流し捨てて粉鉄を得、それを炉にかけて銑鉄を作る。その作業をするのが鋳物師であり、銑鉄を鋼にきたえるのが鍛冶屋である。さらに流し捨てた砂で久保や湿地を埋めて水田を作ることが多く、それを流し込田といっているところが多いが、鍛治屋敷の下には流田という所がある」(宮本1974:15)。

砂鉄は花崗岩の崩壊土中に多く含まれている。久賀周辺では花崗岩が崩壊して粗粒の石英を多く含んだ砂層が発達し、筆者も久賀小学校の付近で下水道敷設工事に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地(中津原遺跡)の工事立会を行った際、掘削深度約2mで粗粒の砂層を確認している。なお、鍛治屋敷のミカン畑(旧水田)からは「相当量の鉄の鉱澤(カナクソ)」、また赤土層からは「粗鉄製の手斧形の鉄器一」が採集されたという(山口県大島郡久賀町教育委員会1981:51)。このことから、久賀でも製鉄作業が行われていた可能性を指摘することができる。(つづく)

引用参考文献

・板垣優河編2024『宮本常一農漁村採訪録26 昭和14年中国地方調査ノート(1)』、宮本常一記念館

・宮本常一1964『山に生きる人びと』(双書・日本民衆史2)、未來社

・宮本常一1965『瀬戸内海の研究(一) 島嶼の開発とその社会形成―海人の定住を中心に』、未來社

・宮本常一1974「お日和でよろしうござりますよのう」『あるくみるきく』83号、日本観光文化研究所、5-21頁

・宮本常一1976『中国山地民俗採訪録』(宮本常一著作集第23巻)、未來社

・山口県大島郡久賀町教育委員会1981『周防久賀の諸職 石工等諸職調査報告書(二)』