017

昭和14年中国地方調査ノート その16 囲炉裏の周辺

資料紹介|2025年8月8日|板垣優河

囲炉裏の機能

囲炉裏は、東日本では比較的遅くまで残存したものの、西日本の特に近畿地方や中国地方では早くから姿を消していた。それでも宮本が中国地方を歩いた昭和14年当時は、まだ囲炉裏をもつ家が多かった。

囲炉裏は第一に食物を煮炊きする場として機能した。自在鉤によって鍋を吊る位置を高くしたり低くしたりすることで、火加減を調節しながら食物を調理することができた。また、自在鉤の上には火棚を設けることで、囲炉裏から出る火の粉が屋根裏に付いて火事になるのを防ぎつつ、火棚の上では濡れた草鞋や藁靴、脚絆などを乾かすことができた。さらに、囲炉裏から放出される熱が屋根裏まで到達して分散することにより、屋根材として葺いているカヤや麦藁の傷みをくい止めることができた。この点について宮本は、「火を焚くにあたって煙突を考えついた欧米文化と対照的な文化現象である」と述べている(宮本1983:18)。

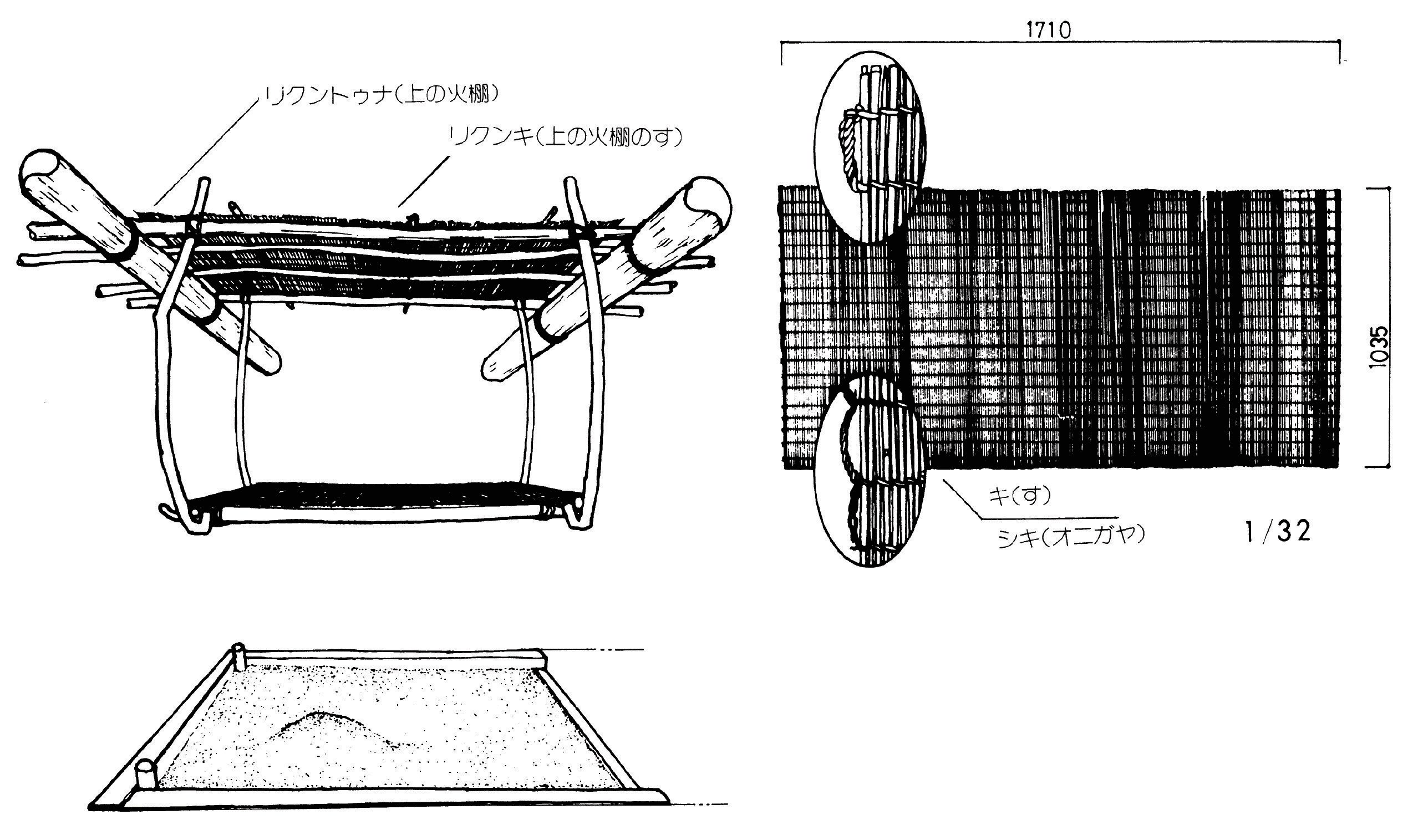

調査ノートにも囲炉裏に付属する自在鉤や火棚のことが断片的に出てくる。広島県戸河内町本横川(現安芸太田町)ではトチの実の加工について聞くなかで、「天井ヲスダナニスルノハ、トチヲホスタメ」と書いている(板垣編2025:55)。これは、囲炉裏の火熱を堅果類の乾燥促進に利用したことをうかがわせるものである。囲炉裏から出る煙を堅果類にあてることで、それを燻蒸し、虫を付きにくくしていたとも考えられる。つまり、炉上の空間は堅果類の乾燥促進と長期貯蔵の両面において有効だったのである。筆者が調査したところでも、北上山地や九州山地では炉上に火棚を設け、さらにその上方に枠付きの簀子をのせて堅果類を置いていたところがあった。図1はアイヌによる火棚の設置状況を示したものである。アイヌは「トゥナ」と呼ぶ火棚に穀類や肉をのせて乾かし、さらに一段高いところに設けた「リクントゥナ」に魚類や獣肉を貯蔵していた(萱野1978:96-97)。

囲炉裏は縄文時代からの伝統を負うものであり、その頃から屋根裏での食料貯蔵が行われていたと考えられる。屋根裏貯蔵を示す堅果類の出土例として早くから知られるのは、長野県諏訪郡富士見町の藤内遺跡で検出された縄文中期中葉の第9号住居址のものである。この住居では格子目状に組まれた炭化材の上から炭化したクリが約20リットル、さらにそれを覆うようにして、細長い棒と茅からなる炭化物の層が検出されている(藤森編1965:25)。家屋が火災に遭った際に屋根裏にあったクリが屋根材ごと落下したものと思われる。新潟県長岡市栃倉遺跡では、第10号住居址のコ字状を呈する石囲炉の焼土上から夥しい量のクリが出土した(栃尾市教育委員会1961:42)。皺の寄った子葉も多数見られ、ホシグリにすべく炉上で貯蔵されたものと思われる。同市の中道遺跡の縄文中期後葉の第51号住居址では500個以上のトチの密集範囲が確認されている(駒形1999)。これらも屋根裏にあった堅果類が落下し、炭化遺存したものと思われる。宮本が中国山地で見聞した炉上空間の利用方式は、縄文時代からのものであったと推測する。

囲炉裏はまた、明かりをとるためにも必要なものであった。宮本は「私が旅から旅へとあるきまわっていた昭和一五年頃には、まだ電灯のついていない村が、九州や四国や東北地方の山中に数多くあって、そういうところでは夜の明りはほとんどイロリの火でとっていた。そして表の間などに寝させてもらうとき、ランプの火をともし、ねるときはその火を細くしたものであった」と述べている(宮本1970:15)。

しかし、囲炉裏の上にヤグラを置き、布団を被せ、もっぱら暖をとるための炬燵にするようになると、かつて囲炉裏が複合的に担っていた機能は分化することになる。少なくとも炬燵として使用する限りは囲炉裏で明かりをとることができない。電灯の普及が囲炉裏から炬燵への切替えを促したとも考えられるが、電灯が遅くまでつかなかった地域では、灯火用具が必要不可欠だった。

中国山地の灯火用具

宮本は昭和33年6月に広島県文化財専門委員に就任し、その立場から「燈火用具コレクション」と題する論考を書いている(宮本1962)。これは芸北民俗博物館所蔵の灯火用具を概観したものだが、そのなかで当地方の灯火用具には自製品と購入品があり、また灯油原料にはナタネだけでなく、ツバキやエゴマ、イヌガヤなどもあった可能性を示唆している。そうした見方ができたのは、宮本が昭和14年に中国地方を歩き、様々な灯火用具を見聞していたからである。実際に、調査ノートには次のような特徴的な灯火用具が登場する。

島根県邑智郡田所村鱒渕(現邑南町)では「ヨジロ」と称する松脂蝋燭を自製していた。調査ノートには「松ノ木ニキヅヲツケテオクト、ヤニガ出ル。[/]コレヲトツテ来テ、皮ナドトツテ、ヤニダケニシ、オケニイレ、ニエユヲカケテヤハラカクシ、少シサマシテ、手ヲツケテマルメテ、径一寸長サ1尺2、3寸ノモニシ、ササノハヲ以テツツミ、ワラシビ[ワラシベ]デククル。[/]木ノ台ヲツクリ、中ニアナヲホリ、竹ヲサシ、ソレニヨジロヲタテ、高サ一尺五寸位ニシテタク。[/]ススガ多クテコマル。オモテヘハタカズ、カツテデツカフ。[/]ヨナベシゴトニ主トシテツカフ」とある(板垣編2024:90-91)。松の木に傷を付けて松脂を採取し、それに煮え湯をかけて軟らかくし、径1寸、長さ1尺2、3寸のものにして笹の葉で包む。これを「ヨジロ」と称し、窪みをつくった木台に立てて蝋燭の代わりにしていた。

また田所村鱒渕では自給油として、ヒヨビ(イヌガヤ)やツバキを利用していた。ツバキ油については「一升ニツイテ2合。[/]イツテ、カラウスデツイテ、ネバクナルマデツキ、ナベヘ水ヲタツプリイレテ、センジルト、アブラガウク。ソレヲカナシヤクシデクミトル」と記している(同前:92-93)。石油以前には菜種のほかにも様々な種油が用いられていたことが分かる。

中国山地では灯台でコエマツを焚いていたところが多かった。広島県山県郡八幡村樽床(現北広島町)では、「イロリノ火ハヤドシテオイテ、ケサヌヨーニシタ。[/]トーダイデコエマツヲタイタ。[/]トーダイハセキユガハイ[ツ]テヤマツタ」と書いている(板垣編2025:52)。山口県玖珂郡高根村向垰(現岩国市錦町)でも灯火用にコエマツを掘っていた。調査ノートには「松ヲキツタ根ヲホル。男ノ仕事。[/]カクイハ15年タタヌト、コエマツニナラヌ。[/]他ハクサツテシンダケノコル。トーダイデタク」と書かれている(同前:68)。

ランプやカンテラが発達し、さらに電灯がつく前は、土中に残り飴色になったコエマツを掘って細かく割り、灯台の鉄皿にのせて焚くことが各地で行われていた。また電灯が普及してからも、それと併用するかたちでコエマツを焚いていた。宮本自身も終戦直後までコエマツを掘った経験をもつ。昭和21年1月29日の日記には「朝コエマツ割りをする。停電が多くて困るのでコエマツをたくことにする」と書いている(毎日新聞社2005:108)。

夜なべ仕事

家の中の火は、特に夜なべ仕事をする際に必要なものであった。宮本は夜なべ仕事について、田所村鱒渕で次のように聞いている。「ハル5月ゴロニナルト、日ガナガクナツテ、イソガシクナル。[/]ヨナベガ出来ナクナル。[/]タウエガスギルト、ヒマニナルノデ、ヨナベヲハジメル。ズーツト。[/]秋ニナルト、ヨガナガクナルカラ、イネコキハヨナベ。[/]イネハハデニカケテアルノヲ、テキトーニナヤニモツテカヘツテコグ。[/]デントーヲトモスヨーニナツテ、ヨナベヲヤメタ。[/]ソレマデハヤツタ。[/]昔ノヨナベハ、ワラザイクヲシタ。[/]ワラジ、ゾーリヲツクツタ。牛ノクツヲツクル。[/]女ハアサヲウンダ。[/]バンニデキルモノハ、ヒルヤラナイデバンニシタ。[/]昔ハ冬ニナルト、ダイコンメシヲタベタ。[/]ソレデ女ノヨナベガ多カツタ。ダイコンヲ小サクキザムノハ女ノシゴトデアツタ。キザンダノヲ隔日ニタベタ。[/]ソノマヘニハ、米ツキヲヨナベニシタ。ムギ、アハモツイタ。[/]ソノ次ニ水車ガ出来テ、米ヲツクヨーニナツテ、水車ガ六ツモ出来テ、ソレデツクヨウニナツタ」(板垣編2024:123)。

田所村では夜なべ仕事が盛んで、それには稲扱きや藁細工、麻績み、大根飯にするための大根刻み、米・麦・粟搗きなどがあった。しかし電灯がついた頃にはやまったという。

八幡村樽床では「ワラザイクガ主デアツタ。ムシロ、ヲ[麻]、ワタ、ムシロ、ワラジ、馬ノクチ...[/]イネコギハヨナベシゴト。[/]イネハミナジブンノイヘヘトリイレテオイタ。[/]イネハザシキナドニツンデオイタ。[/]ヨナベニハ、ヤシヤク[夜食]ヲタベタ」と聞いている(板垣編2025:52)。夜なべの中心は藁細工で、稲は座敷に積んでおき、夜に扱いだとする。

高根村向垰では「ムスメガソバノコ、ムギノコ、モメンナドヲヨル。ヨリアツテヒイタモノ。[/]心ヤスクシタ友達ハ、ヨメニイクトキハハナムケヲシタ。[/]一年ヲ通ジテ行ウタ。ワラジ二ソク、ワラ二ボン、モメンヲ10匁ヒクナドガ一夜ノシゴト。[/]アキト田植ノ時ハヨナベヲシナカツタ。[/]夕食ヲタベテヨナベヲナシ、ソレヲスマシテアソビニ出タモノデアル。[/]ムスメノウチヘトマリニユク風ガアツタ」と聞いている(同前:110)。夜なべは農繁期を除いてほぼ通年的に行われ、草鞋2足、藁縄2ボン、木綿10匁が一夜の仕事の目安だったという。

島根県恵曇村片句では「ヨナベノ風習ガヘツテキタ。[/]デントーノツイタコロニハ、デントーリヨーヲトルタメニ、一時ヨクキンチヨーシタガ、オトロヘタ。[/]村ハ夜ガイソガシイカラ、ヨナベハ少イ。[/]ノリノ時ハ、ヒルハノリヲトリ、夜ハニハサキニデントーヲツケテ、ヨルカハカスヨーニスル」とある(板垣編2024:58)。恵曇村片句は海に臨んだ漁村であり、昔に比べて夜なべは減ったが、電灯が普及してからは庭先に電灯を持ち出し、昼とった海苔を乾かす準備などをした。

夜なべ仕事の内容は農村と漁村で異なった。農村の場合は藁仕事が多かったが、それは家々で必要なものを自給自製する必要があったことによる。例えば八幡村樽床の場合、「ヒロシマヘハ出ルコトガ少カツタ。ヒロシマヘイクノヲ、城下ヘイクトテ、大シタコトデアツタ」という(板垣編2025:42)。農村では外に出る機会が少なく、したがって金銭の動きも著しく少なかった。宮本は『生業の推移』のなかで、「農民は同時に職人でもあった。ほんとうの農耕に費す時間は、すべての労働時間のうちの半分には達していなかったと思われる。そして自給度が高いほど誇りを持っていた」と述べている(宮本1965:97)。

調査ノートに記録された夜なべ仕事の多さは、当地方における自給自足度の高さをうかわせるものである。と同時に、それが減ってきたということは、外部から貨幣経済がしだいに浸透してきたことをうかがわせる。

火種の保守

再び囲炉裏の話に戻る。宮本は高根村向垰で「ヒドネ」と称する囲炉裏の燃料について次のように聞いている。「ヒドネトテ、大キナノヲ四尺モアルモノヲタイタ。夕方カラクベルト、サキガトガツテモエ、アサクベルトウスニナツテモエル。[/]ココ10年クライコチラニハタカヌ。[/]古イ火ホド火ガヤサシクヤケルトテ、古イ火ヲ大切ニスル。[/]イロリノ火ハケサヌモノトシタ。[/]ネルトキハヒヲトメテネタ。[/]火ノカンリハ女ノシゴト。[/]本郷デハ神サマニ火ヲアゲルノヲ、ヒウチイシデマツテアゲタ。[/]ヒドネハ、コノアタリデハ五尺。[/]ヒドネハナマキデナイトイケヌノデ、ユキガフツテイテモキリニイツタ。[/]フツーノ木ハ冬中キツテオイテ、ソノ年ニタクモノモアリ。[/]二、三年オイテタイタモノモアル。[/]ナツノキコリトシヌルトギハナイ」(板垣編2025:69)。

「ヒドネ」というのは、囲炉裏にくべる1本の大きな生木のことである。先述のように囲炉裏は煮炊きをし、暖をとり、明かりをとり、物を乾燥させ保管する場であった。また後述するように、人が集まり談話をする場でもあった。そこに燃える火は、その家にとって中心的かつ根源的なものであり、かつてはそれが消えないように大切に保持する心があった。宮本が昭和27年に訪れた石川県輪島市の時国家という旧家では、囲炉裏の火が昔から消えたことがないといわれていた。また同県珠洲郡若山村南山(現珠洲市)でも各家が何百年というほど燃え続けた火をもっていたという(宮本2007:134)。

そもそも、硫黄の付け木やマッチが普及する以前は、発火すること自体が容易ではなかった。戦時中のことだが、戦況の悪化に伴い物資不足になった際、一番困ったのはマッチの不足だったという話を筆者は周防大島の内入で聞いたことがある。火を起こせないと飯を炊くことも風呂を焚くこともできなかった。

宮本は高根村向垰で「トシヒドネ」として「大年ノバンニ必ズアタラシイノヲクベタ」とも聞いている(板垣編2025:69)。大年の晩には必ず新しいヒドネをくべて新年を迎えるようにしていたのである。宮本は三重県熊野地方でもこれに類する話を聞いている。当地方では「セチボタ」と称し、一家の主人が暮れに山へ行って長さ7尺以上で直径7、8寸もある大きな木を負い出した。その際、途中で後ろを振り返ったり、休んだり、倒れたりしてはいけなかったという。そうして慎重に負い出したセチボタは荒神様のところへ立てかけておき、大晦日の夜に囲炉裏の中をきれいに掃除し、セチボタの先を火床にさし込んだ。そしてボタの一端には輪かざりをつけ、餅を一重ねのせて祝ったものだという(宮本2007:135)。宮本の調査記録からは、火種を守り継ぐことがいかに大切なことであったのかがうかがえる。

囲炉裏の座席

囲炉裏の周りの座席について、宮本は田所村鱒渕や八幡村樽床、戸河内町本横川、高根村向垰でそれぞれ図を描いて記録している。写真1は本横川での記録である。本横川の場合、座った際に囲炉裏を挟んで土間と対面することになるのが「ヨコザ」で、ここには主人が座った。そのヨコザから見て右(おそらく家の入口に近い側)は「オキテ」で、遊びに来た客が座った。ヨコザから見て左は「ワテ」で、その家の主婦が座った。土間に最も近い「シモジリ」には丁稚や嫁、娘が座った。ほかの地域の座席もこれと概ね同じで、特に主人が座るヨコザは固定されている。ヨコザというのは、もとはそこに畳やムシロを横に敷いたことに由来する言葉だといわれる(宮本2007:135)。ヨコザの右に座るのは改まった客ではなく、隣近所の者やふいに来た者を招き入れるところだった。宮本が旅先で座ったのは、この場所であることが多かった。例えば、『村里を行く』では本横川の民家を訪れた時のことが次のように叙述されている。

「土間に入るとこの家は座敷との間に板戸がたつている。このあたりの家としては新しい形式だろう。あけると中は板敷で、やはりいろりがきつてあり火がもえている。主人夫婦とその息子らしい二十近くの若者と三人である。[中略]その棕梠のはばきもいろりの上の火棚の端に下げてある。主婦はワテとよばれる主人の左側の席に座つて胡座をかいていた。頭には手拭ものせている。女の胡座は習俗としては古いもののやうで、今日ではもうあまり見かけなくなつているが、ここではたまたまそれを見ることが出来た。[中略]ゲートルをとり、靴下をぬぐと、主婦は「手水をつかひなさい」と言つていろりにかけてあつた鍋を提げて外へ出た。私もその後へついて行つた。[中略]扨主婦はあたたかいものがよかろうと言つて、それからわざわざ御飯をたいてくれた。いろりの隅に小さい瓦竈が据えてあつてそこで炊くのである。それが丸膳にのせて出された」(宮本1943:255-257)。

この叙述は調査ノートに記録された囲炉裏の座席と対応するものである。同時に、かつて囲炉裏が複合的に担ってきた機能を想起させてくれるものでもある。(つづく)

引用参考文献

・板垣優河編2024『宮本常一農漁村採訪録26 昭和14年中国地方調査ノート(1)』、宮本常一記念館

・板垣優河編2025『宮本常一農漁村採訪録27 昭和14年中国地方調査ノート(2)』、宮本常一記念館

・萱野茂1978『アイヌの民具』、『アイヌの民具』刊行運動委員会

・駒形敏朗1999「新潟県長岡市中道遺跡」『考古学ジャーナル』№447、ニュー・サイエンス社、20-24頁

・栃尾市教育委員会1961『栃倉』

・藤森栄一編1965『井戸尻 長野県富士見町における中期縄文時代遺跡群の研究』、中央公論美術出版

・毎日新聞社2005『宮本常一 写真・日記集成』別巻

・宮本常一1943『村里を行く』、三國書房

・宮本常一1962「燈火用具コレクション」『広島県文化財調査報告』第2集、広島県教育委員会、120-138頁

・宮本常一1965『生業の推移』(日本の民俗第3巻)、河出書房新社

・宮本常一1970「生活と建具(6) 火をめぐって」『建具』第5巻第11号、東京建具協同組合建具発行部、14-15頁

・宮本常一1983「民具解説抄」『研究紀要』4、日本観光文化研究所、3-97頁

・宮本常一2007『日本人の住まい 生きる場のかたちとその変遷』、農山漁村文化協会