003

昭和14年中国地方調査ノート その2 灌漑用水路の開削

資料紹介|2025年4月22日|板垣優河

高根村向垰

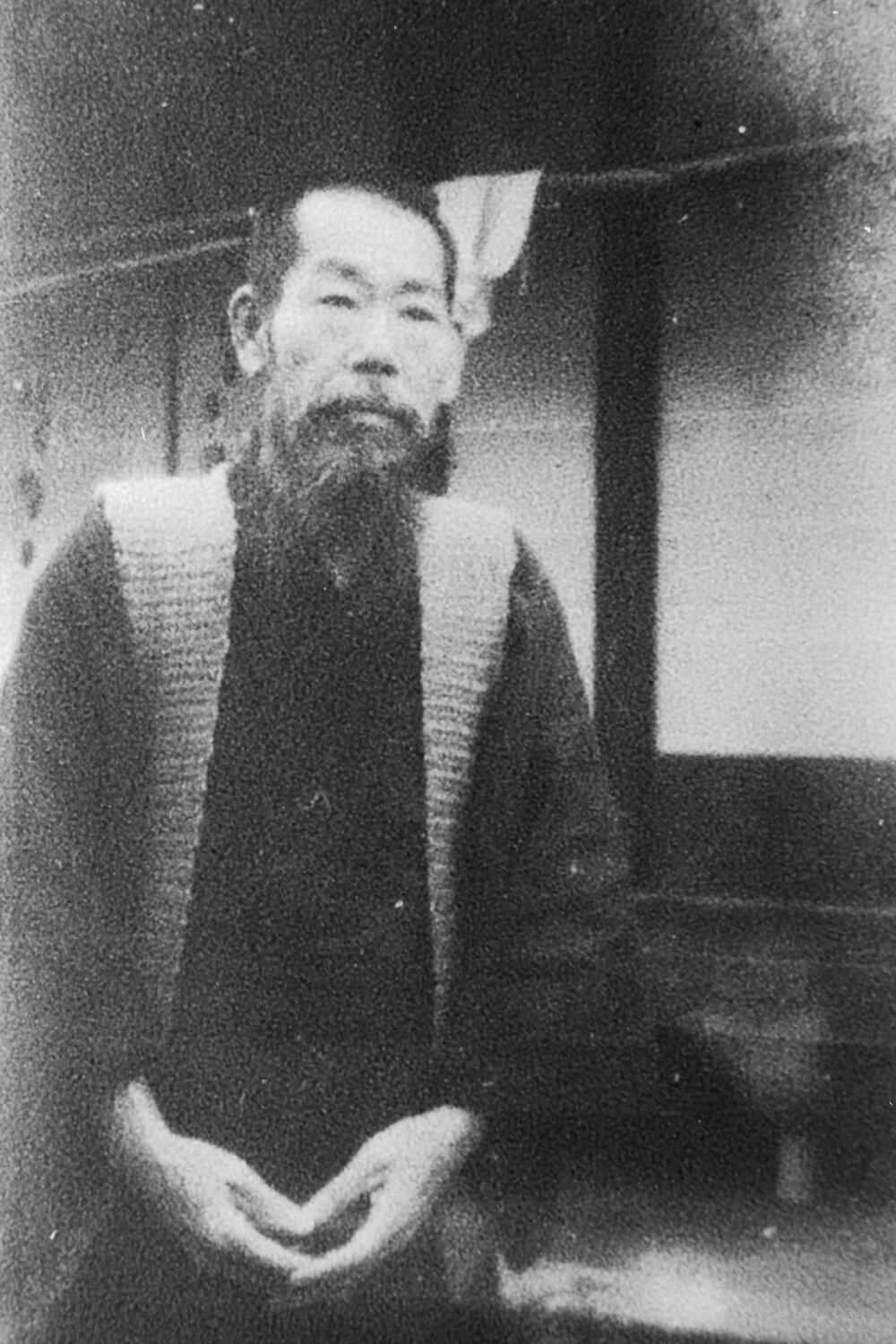

宮本は昭和14(1939)年12月1日に山口県玖珂郡高根村向垰(現岩国市錦町)に入った。そこは宮本が幼少の頃から聞いていた山口県の奥、「山代」と呼ばれる地方である。その日はまず村会議員を務めた斉藤嘉市宅に泊まり、新田開発について話を聞いた。翌2日は斉藤から紹介された美島清一を訪ね、3日にかけて集落開発や民俗一般について聞く。美島は高根村の庄屋を務めた山田家の出で、村助役から自彊会長を務めた人物だった(写真1)。

高根村向垰は水利に不便なところで、食物の悪いことは言語に絶するほどだった。調査ノートには、「私ガオボエテカラ(明治中期カラ)実ニカハツタ。[/]我々ノセイカツハ、朝ムギメシ、ソバノコデアツタ。[/]米ハ盆セツキ、正月ナドデアツタ。[/]ヒルニハ大根メシヲタベタ。[/]大根ナイト、イモ(サツマ)ヲイレテオカユ。時ニハサトイモ。[/]夕飯ハ、フダンソーヲツクツテオイテ、ソレヲソーケヘ一パイツンデ、ソバノネバミヲイレテ、米ヲ二、三合タイテ、ソレヲタベ、最後ニ麦飯ヲクフ。[/]秋クリ、マツタケアルトキハ之ヲゾースイニイレタ」とある(板垣編2025:80)。米を節約するために、色々なカテ飯が食べられていたことがうかがえる。

また、食料生産の中心は稲作ではなく、稗作だった。調査ノートには、「山田氏ハ向垰ノ庄ヤヲシテイタガ、水ガトボシク、ヒエヲツクツテイタ。[/]石州ノ向地[田野原]モヒエヲクヒアウタ。[/]「ムカタオノヒエゾースイクラヒ」[/]ト向フカラノノシル。[/]スルト、[/]「ハツミ[初見]ノヒエゾースイクライ」[/]トテ、ワルクチヲイヒアツタ」とある(同前:77-78)。向垰と田野原(現島根県鹿足郡吉賀町)は深い谷を挟んで相対し、どちらもヒエを食べていたにも関わらず、互いに「ヒエゾースイクライ」と罵り合っていたようだ。さらに、調査ノートには「田植ノ時ハ五度タベル。[/]山代ノ七度グイトイハレ、ヤシヤク[夜食]ヲタベタ」とある(同前:72)。食料の悪さに加え、働きも多いので、食事回数が多かったことがうかがえる。

灌漑用水路の開削

向垰には50町歩の平坦地があったが、そこは谷底を流れる川よりもはるか上に位置するため、水田を作ることができなかった。そこで、山田利右衛門(美島清一の祖父)と三分一健作らが遠く離れた金山谷(現島根県鹿足郡吉賀町)から灌漑用水路を開削する工事を起こした。

なお、三分一健作は本郷村(現岩国市本郷町)にあって山代宰判の大庄屋を務めた人物である。山田利右衛門と協働したことから親密な関係になり、山田勝次郎(利右衛門の子=美島の父)は健作の妹、山田武作(勝次郎の子=美島の兄)は健作の娘とそれぞれ婚姻関係を結んだ。この点は調査ノートに筆写された山田家系図によっても確認できる(同前:88、写真2)。ついでに、宮本の郷里(周防大島長崎)では山代地方へ出稼ぎをしていた大工が多かった。宮本の母の叔父は本郷村の三分一家で世話になり、その関係から、三分一家の主人とその娘がわざわざ周防大島を訪ねてきたことがあったという。そのことを宮本が母から聞いたのは、調査から帰った後だった。宮本は「広い様で世間は狭いものであつた」と感慨を書いている(宮本1943:288)。

さて山田利右衛門と三分一健作が着手した灌漑用水路の開削工事は、明治初期、山田勝次郎の代に完成し、高燥な平坦地上にも水田が作られるようになった。調査ノートにはその経過が次のように記されている。「ムカタオヲ水田ニスルタメニ、一里オクノカネ山谷[金山谷]カラ水ヲヒクコトニシテ、石工ヲヤトウテヤリハジメタガ、ブラクノ人ガ力ナクテ、私ノヂイ(山田利右衛門)タチガ代官ニナキツイテ、ミゾテ仕法トカ、ソートクダノモシヲトツテ、シキンニシテ、ミゾヲコシラヘタ。[/]山代ヲヒキタテルタメニ、ソートク(惣徳)タノモシトイフモノヲ藩ガヤツテイタ。[/]ミゾテヲツケルノニ、十町オクノタキノトコロデ水ガ通セヌノデ、コマノカシラヲコシラヘテ、セイコーシタ。[/]ソノ工事ニ三人モシンダ。[/]工事セイコーニ杉民治カラ祝状ガ来テイル。[/]金山谷溝手完成ハ明治ノハジメデアツタ」(板垣編2025:78)。

工事が完成すると、台上の畑は水田に切替えられていった。このことを祝い、杉民治(吉田松陰の兄)から山田勝次郎に手紙が送られ、それが美島の手元に残されていた。宮本はその手紙を調査ノートに筆写している(同前:89)。その後、耕地整理によって水田はますます増えていった。調査ノートには、「大正12年ノ大耕地整理マデハ、田ガ20町歩、畑ガ20町歩アツタ。[/]今畑ガ全部田ニナツテイル」と書かれている(同前:75)。

しかし、このように村の発展に尽力した山田家ではあるが、村税等を立替えていたため、密かに莫大な借金を抱えていた。それが明るみに出たのは山田武作が亡くなった後だった。武作の後を継いだ美島は、家屋敷や田畑を売って借金を返済し、村民に迷惑をかけることがなかったという。宮本は美島に接した印象として、「私は今日までかくの如く清浄な感じのする人に逢つたことがない。善といふものをそのまま人間にしたような人である」と書いている(宮本1943:284)。

次回は、調査ノートに見える灌漑用水路の保守管理について、周防大島の事例と対照させながら検討することにしたい。

(つづく)

引用参考文献

・板垣優河編2025『宮本常一農漁村採訪録27 昭和14年中国地方調査ノート(2)』、宮本常一記念館

・宮本常一1943『村里を行く』、三國書房