030

宮本常一と農業 その2 周防大島の農業①

宮本研究|2025年10月31日|板垣優河

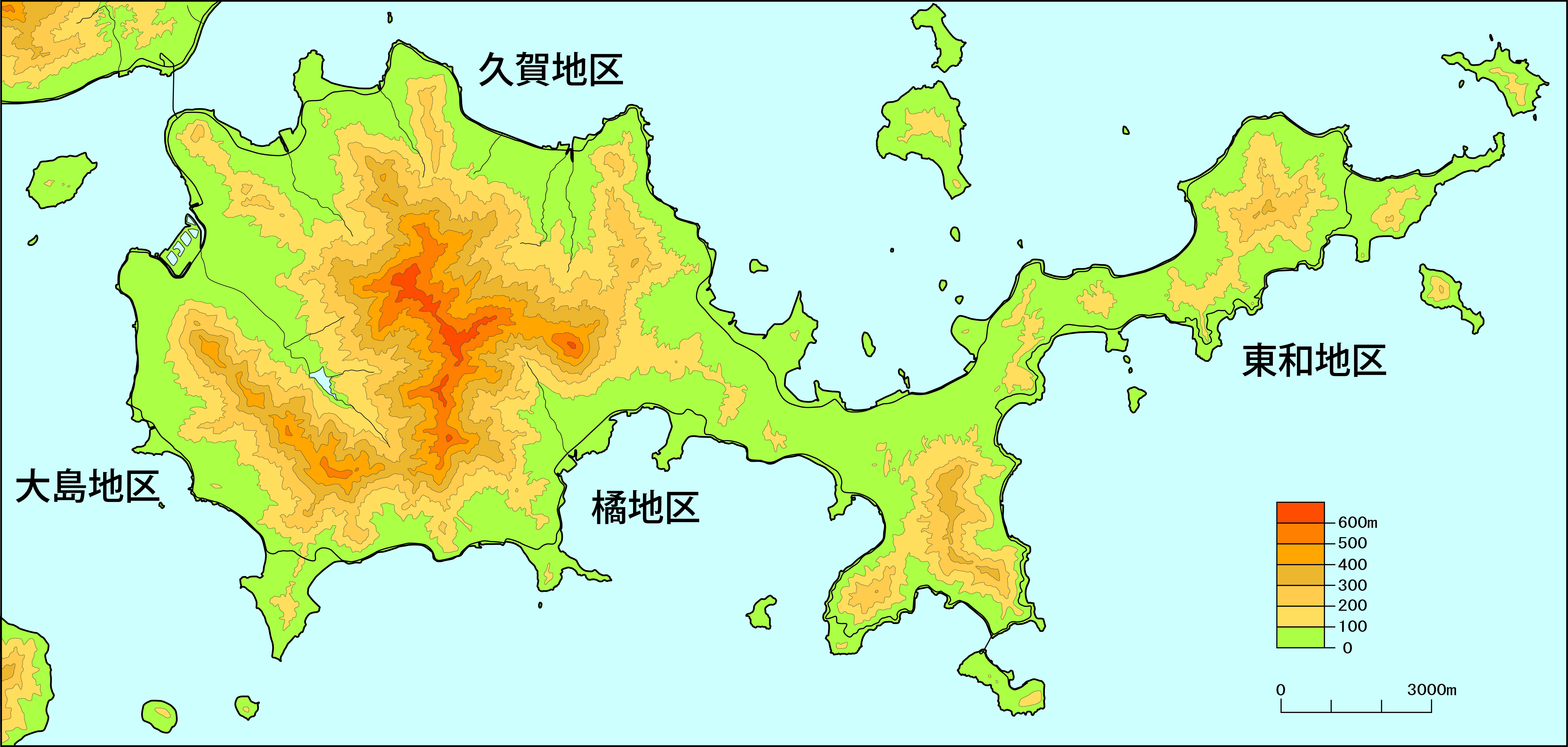

西高東低の島

まず、宮本の郷里がある周防大島では、どのような農業が行われてきたのかを振り返ることにしたい。宮本は自らのフィールドを周防大島から瀬戸内地方、西日本、日本列島へと次第に拡大し、農業の問題を広角的に論じるようになるが、その同心円的拡大の起点となった周防大島の農業を知ることは、農業の日本的特質、及び宮本の行動的背景を理解するうえで意味のある作業になると考える。

周防大島の農業を考える場合、まず念頭におく必要があるのは、島の自然地理的条件である。この条件のために島の東西では水田化率に大きな差が生じ、そのことがまた、島の暮らしと文化に大きな影響を及ぼしているからである。宮本は『食生活雑考』のなかで次のように述べている。

「私の郷里は山口県の大島である。島の西部は水田が広がったが、東の方は畑がほとんどで、甘藷、麦を多く作り、戦後昭和三〇年頃までは米を食うことは少なかった。米をたべるといっても茶粥にしてたべることが多かったのである。しかし海に面しているので、昭和の初め頃までは魚も多く、とくにイワシやサバ、アジなどが多くとれ、魚は毎日のようにたべられた」(宮本1977:228)。

周防大島の地勢は、端的に表現すると「西高東低」ということができる(図1)。島の西部には嘉納山を筆頭に文殊山、源明山、嵩山と、標高600mを超える山が4座ある。山は高く奥深く、しかも保水力の強い火山岩が覆っているため、比較的水に恵まれていた。屋代や三蒲、久賀などには幅の広い沖積平野もあり、総じて水田化率が高かった。これに対し、島の東部は山が浅く、それも大部分が花崗岩質なので保水力が弱い。また山と海の距離が近く平地に乏しいため、水田化率は低く、海岸からすぐに立ち上がる山の斜面には段畑が作られていた。水の利用方式をみても、島の西部では屋代川をはじめ河川による灌漑用水を利用した田が少なくなかったが、東部では貯水池や地下水に依存した水田、また天水田が大部を占めていた。

下表は1950年2月の世界農業センサスによって大島郡の耕地の種類及び面積を示したものである(土井1955より作成)。これを見ると島の東西で水田化率に大きな差があったことが分かる。例えば島西部の屋代村では耕地面積339.06町のうち水田面積は271.95町(約80%)、久賀村では耕地面積401.68町のうち水田面積は281.53町(約70%)を占めていたが、島東部の白木村では耕地面積355.04町のうち水田面積は92.80町(約26%)、油田村では耕地面積201.55町のうち水田面積は55.77町(約28%)に過ぎなかった。ただし、白木村でも宮本の郷里がある北岸の三ケ浦は背後に水源地としての白木山があったので、稲作をするには比較的条件の良いところだった。ついでに、農家1戸当たりの耕地面積は、大島郡全体平均で0.36町である。これは山口県全体平均の0.63町に比べて明らかに低い。このことは、島において小規模零細経営が進んでいたことをうかがわせるものである。

| 旧町村名 | 農家数 | 耕地面積 | 戸当耕地面積 | 水田面積 | 水田率 | 畑面積 | 樹園地面積 | 畑・樹園地率 |

| 油田村 | 820戸 | 201.55町 | 0.25町 | 55.77町 | 28% | 113.84町 | 31.94町 | 72% |

| 和田村 | 435戸 | 119.52町 | 0.28町 | 46.41町 | 39% | 45.07町 | 28.03町 | 61% |

| 森野村 | 651戸 | 199.42町 | 0.31町 | 70.76町 | 35% | 82.72町 | 45.94町 | 65% |

| 白木村 | 1,211戸 | 355.04町 | 0.30町 | 92.80町 | 26% | 151.78町 | 110.45町 | 74% |

| 日良居村 | 745戸 | 283.80町 | 0.38町 | 111.70町 | 39% | 69.21町 | 102.89町 | 61% |

| 安下庄町 | 910戸 | 312.04町 | 0.35町 | 150.29町 | 48% | 68.71町 | 93.05町 | 52% |

| 平郡村 | 594戸 | 212.31町 | 0.36町 | 61.70町 | 29% | 123.61町 | 27.00町 | 71% |

| 久賀町 | 880戸 | 401.68町 | 0.46町 | 281.53町 | 70% | 47.46町 | 72.69町 | 30% |

| 蒲野村 | 746戸 | 336.27町 | 0.45町 | 243.23町 | 72% | 61.40町 | 31.64町 | 28% |

| 屋代村 | 723戸 | 339.06町 | 0.47町 | 271.95町 | 80% | 43.86町 | 23.25町 | 20% |

| 小松町 | 508戸 | 168.72町 | 0.33町 | 101.96町 | 60% | 44.57町 | 22.19町 | 40% |

| 沖浦村 | 892戸 | 374.29町 | 0.42町 | 221.21町 | 59% | 104.68町 | 48.40町 | 41% |

| 大島郡合計 | 9,115戸 | 3,303.69町 | 0.36町 | 1,709.30町 | 52% | 956.91町 | 637.48町 | 48% |

| 山口県合計 | 30,021戸 | 82,509.17町 | 0.63町 | 66,812.54町 | 81% | 13,920.78町 | 1,775.86町 | 19% |

水田の開発

古代における大島郡の水田面積について、宮本は「周防国正税帳」で天平9(737)年の大島郡の定正税が109,419束5把5分と記載されていることを引き合いに出し、口分田1町の平均収穫を301束4把3分弱としてこれを割り、約363町と見積もっている。これは1945年の水田面積2,087町の18%にあたるものである(宮本・岡本1982:113)。律令制下の8世紀前半にはすでに水田は作られてはいたものの、開田率は低かったといわざるを得ない。

それが中世になると公田や新規開墾地の私有化が進み、荘園が発達してくる。大島郡の荘園としては、嘉祥2(849)年に藤原良房に寄進された島西部の屋代荘が記録の上では最も古い。また『吾妻鏡』の文治4(1188)年の記事からは、島東部には島末荘と称する平家の荘園が成立していたことが分かる。さらに、安下荘・久賀荘・三蒲荘といった荘園の存在も知られる(宮本・岡本1982:125-126)。

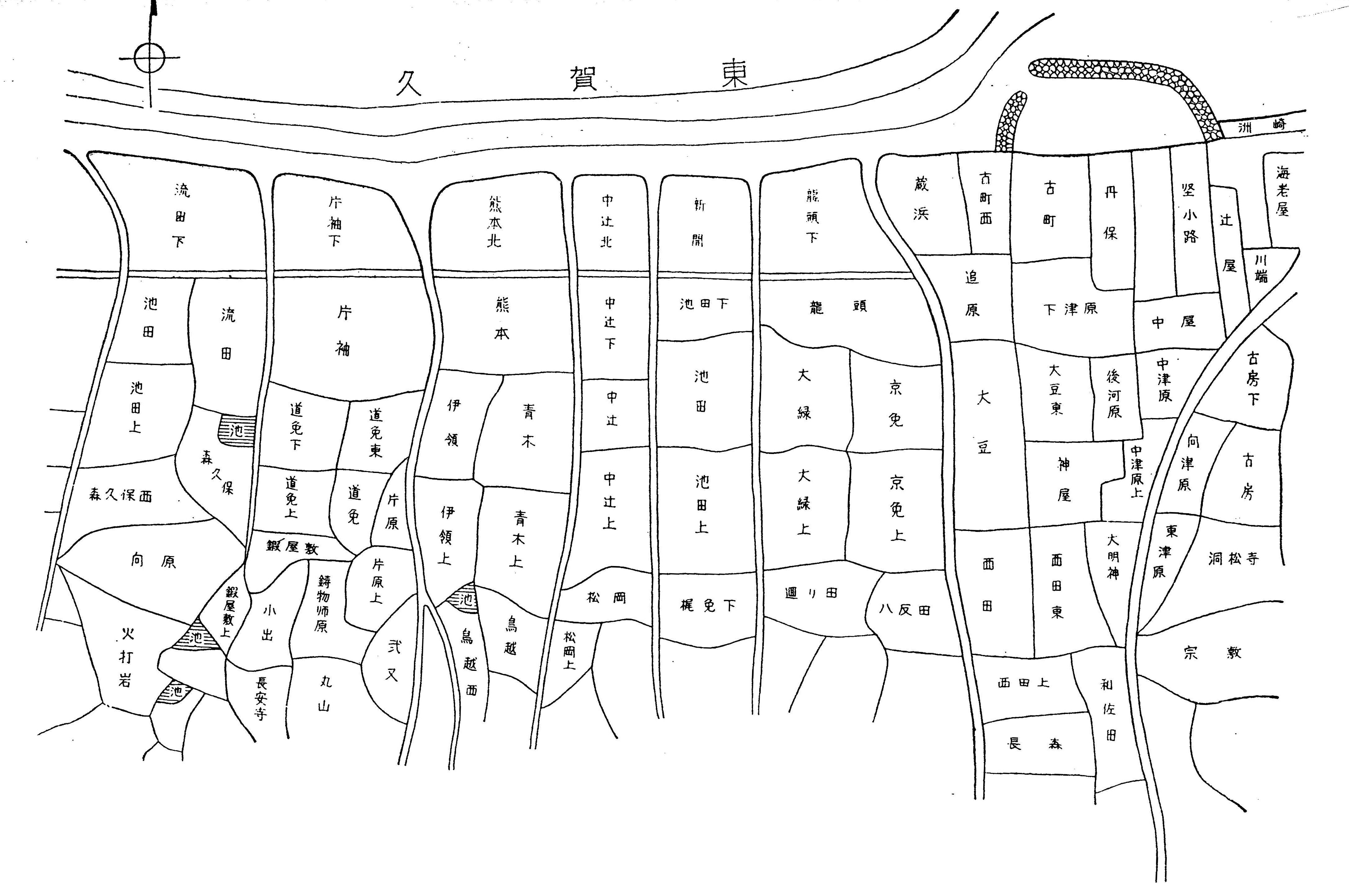

久賀の場合、『吾妻鏡』には久賀保の名で出てくるので、鎌倉初期は荘園ではなく、まだ公領であったと考えられる。その久賀保と呼ばれた海岸平野の水田を見ると(写真1)、条里制の遺構と目される一丁四方を単位とした坪割があり、荘園化し、名田が発達する以前から田が作られていたところと思われる(宮本1965:166)。その中には「鋳物師原」や「鍛冶屋敷」、また「流田」といった地名も見出せる(図2)。宮本はこれら地名に対して次のような推測をしている。

「昔(中世)、このあたりで砂鉄をとって精錬していたのではないかと思う。地形から見ても山を切りくずしていったような形跡もあり、土質も花崗岩である。上流から水を引いて、鉄のまじった砂を流し捨てて粉鉄を得、それを炉にかけて銑鉄を作る。その作業をするのが鋳物師であり、銑鉄を鋼にきたえるのが鍛冶屋である。さらに流し捨てた砂で久保や湿地を埋めて水田を作ることが多く、それを流し込田といっているところが多いが、鍛治屋敷の下には流田という所がある」(宮本1974:15)。

砂鉄は花崗岩の崩壊土中に多く含まれる。久賀周辺では花崗岩が崩壊して粗粒の石英を多く含んだ砂層が発達しており、筆者も久賀小学校の付近で下水道敷設工事に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地(中津原遺跡)の工事立会を行った際、掘削深度約2mで粗粒の砂層を確認している。なお、鍛治屋敷のミカン畑(旧水田)からは「相当量の鉄の鉱澤(カナクソ)」、また赤土層からは「粗鉄製の手斧形の鉄器一」が採集されたという(山口県大島郡久賀町教育委員会1981:51)。久賀では砂鉄採取と製鉄作業を下敷きにして水田化が進められたところもあったと考える。

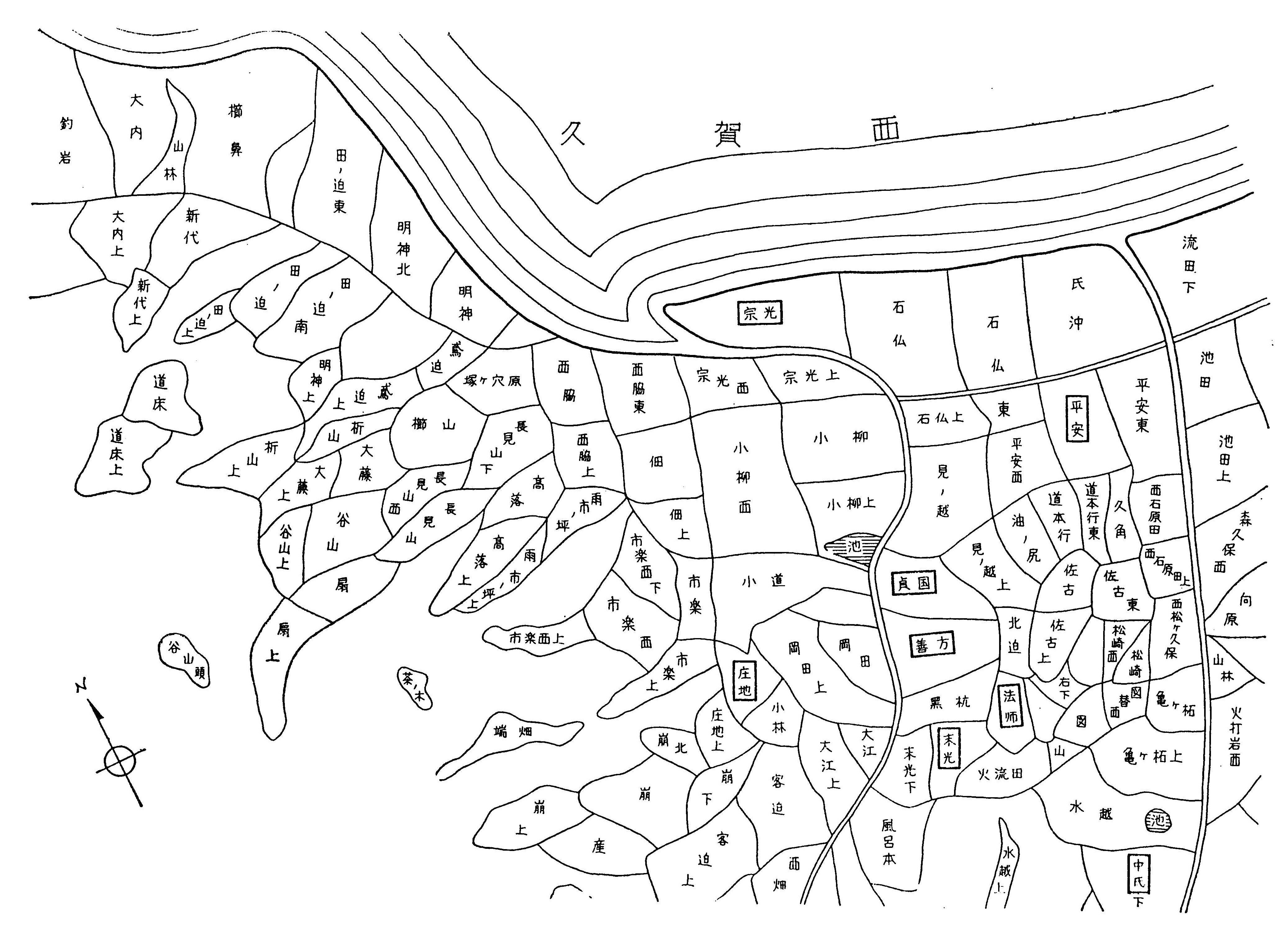

一方、久賀の西側は平地でも整形田が少なく、地名も平安・宗光・貞国・善方など人名に由来するものがあり、庄地のような地名も見出せる(図3)。公領の外側に名田が発達し、その名田を中心にして荘園が形成されてきたことにより、久賀保は後に久賀荘と呼ばれるようになる(宮本1971:94)。

畑の開発

このように、島の西部では早くから水田がひらかれていたが、島の東部では水があるところは努めて水田にし、水田にできないところはもっぱら畑にしていた。

写真2は1965年8月12日に宮本が沖家室島本浦で撮影したものである。沖家室島は最大標高180mを測る島山が急傾斜をなして海に落ち込んでおり、後世の埋立て地を除き、平坦地は極めて少ない。水田は皆無である。山裾の畑をよく見ると、海岸から山腹に向かってほぼ等間隔で短冊形に分割されているのが分かる。これは漁民が陸上がりした痕跡と目される。宮本はこの縦割の数ほど家があり、近世初期に人が住みついた頃には40戸弱の家があったと推定している(宮本1971:180)。

また、宮本は『瀬戸内海の研究(一)』で島嶼部の人文景観を概観するなかで次のように述べている。

「農業経営を主目的として定住したか、あるいは海人として定住し、後農地をひらくようになったかを見ようとする場合、農地の拓き方によってまず両者をかぎわけることができる。前者すなわち農業経営を主目的とする場合には開墾の中心をなす草分けまたは地親的な存在があり、したがって土地の拓き方も地親の指図によるものが多かったと見えて、その拓き方に一定のきまりを見出すことは少ない。[/]しかし海人定住開墾の場合には、開墾にあたって土地がほぼ均等に区画せられることが多かった。[中略]漁民(海人)の陸上りしたと思われるところでは一般に畑は主穀をつくることに利用せられ、他の作物に転ずることが少ない。とくに漁民が十分陸上りしきらず、男は主として漁業に従事し、女が農耕に従う島、いわゆる男漁女耕の島では主穀作物に限られている所が少なくない」(宮本1965:15)。

この指摘は沖家室島にも当てはまる。宮本は土地が均等になるように区画されたのは、漁民(海人)が海上生活における平等思想を陸上生活に持ち込んだ結果とみている(宮本1973:113)。

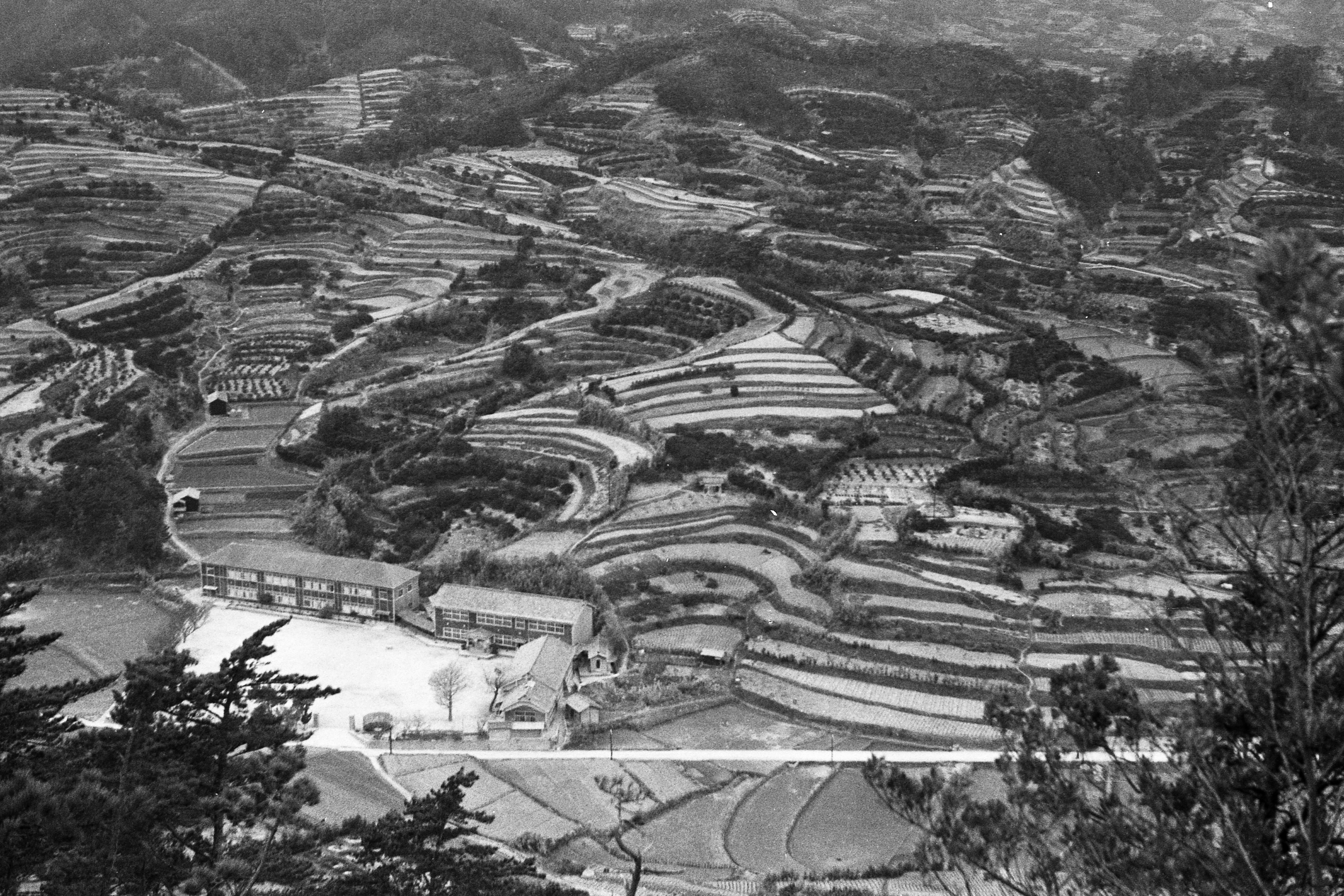

写真3は宮本が1960年1月5日に現在町立東和病院がある旧城山小学校の付近を撮影したものである。船越付近はミカンの植栽が遅れ、夏にサツマイモ、冬に麦を作る段畑が遅くまで卓越していた。そうした定畑のことを周防大島ではシラバタケと称していた。花崗岩が崩壊した砂壌土からなる畑だが、その開墾は古く、宮本は中世に遡るものとみている。その根拠として『私の日本地図9』であげていることは大きく分けて二つある。

一つ目は口碑である。船越集落の中心は、現在は南の海岸付近に移っているが、もとはより内陸の、小学校付近の鞍部に中心があり、そこを折井の垰と称していた。昔は小学校の両側まで海が入り込んでいたとも伝えられている。小学校の背後には中世の五輪塔が散見し、その頃からすでに周辺の段畑が拓かれていたものと思われる(宮本1971:156-157)。この辺りは周防大島のなかでも特に島幅が狭く、船越という集落名も、島の南岸から北岸へと船が越せるほど浅い鞍部に立地していたことに由来するものと考える。ついでに、船越の東には外入という集落があるが、ここも口碑によると、近世初期の頃までは海岸に集落はなく、郷と呼ばれる山手集落が今よりももっと家数が多く、そこが外入の中心であったという(同前:161)。

二つ目は畔の態様である。前掲書で宮本は次のように観察している。

「この地方の畑は畔に石垣を積んだものがほとんどない。田の畔はほとんど石垣を積んでいる。これははじめから石垣を積んだものもあろうが、土畔であったものを石垣畔にしたものが多い。しかし畑が土畔であるというのは開墾当時のままであると見ていい。[中略]その古い畑の尾根にあたるところには垣松の植えてあるのが普通であった。新しく開かれた畑には垣松が少なくブンゴガヤの植えられたところが多い。垣松もブンゴガヤも戦時中食料増産の叫ばれたときに伐られてしまってほとんどのこっていない。ところが船越の畑にはまだそれが所々に残っている」(宮本1971:157-159)。

写真4はその垣松である。風除けのために植えたものだが、生長すると日照を遮るようになるので、近世には陰伐りということも行われた。それでも船越付近では径30cm以上になった垣松が少なくなく、畑の開墾も相当早かったのではないかと考えられる。

宮本は田畑の形をはじめ人の手が加わった景観から、周防大島における開拓の歴史を積極的に読み解こうとしていた。(つづく)

引用参考文献

・土井彌太郎1955「山口県大島郡の稲作 第1報 稲作の変遷(大島郡学術調査報告5)」『山口大学農学部学術報告』第6号、山口大学農学部、191-228頁

・宮本常一1965『瀬戸内海の研究(一) 島嶼の開発とその社会形成―海人の定住を中心に』、未来社

・宮本常一1971『私の日本地図9・瀬戸内海Ⅲ 周防大島』、同友館

・宮本常一1973『日本を思う』(宮本常一著作集第15巻)、未來社

・宮本常一1974「お日和でよろしうござりますよのう」『あるくみるきく』83号、日本観光文化研究所、5-21頁

・宮本常一1977『食生活雑考』(宮本常一著作集第24巻)、未來社

・宮本常一・岡本定1982『東和町誌』、山口県大島郡東和町

・山口県大島郡久賀町教育委員会1981『周防久賀の諸職 石工等諸職調査報告書(二)』